En nuestro contexto cultural, nos enamoramos del producto y olvidamos el proceso… Y la educación es puro proceso.

El mundo educativo sufre una creciente colonización del paradigma tecnoeconómico que predomina en nuestra sociedad. Los criterios economicistas y tecnológicos son importantes a la hora de planificar el desarrollo educativo de las personas, pero no deberían eclipsar elementos clave en la educación.

Esta colonización tecnoeconómica lleva implícita una determinada ética educativa. Los valores como la rapidez y la eficacia son valores en crecimiento, que difícilmente pueden hacerse compatibles con otros valores como la serenidad y la reflexión. Necesitamos tiempos y espacios para pensar colectivamente en el sujeto y fin de la educación y para planificar los métodos más adecuados.

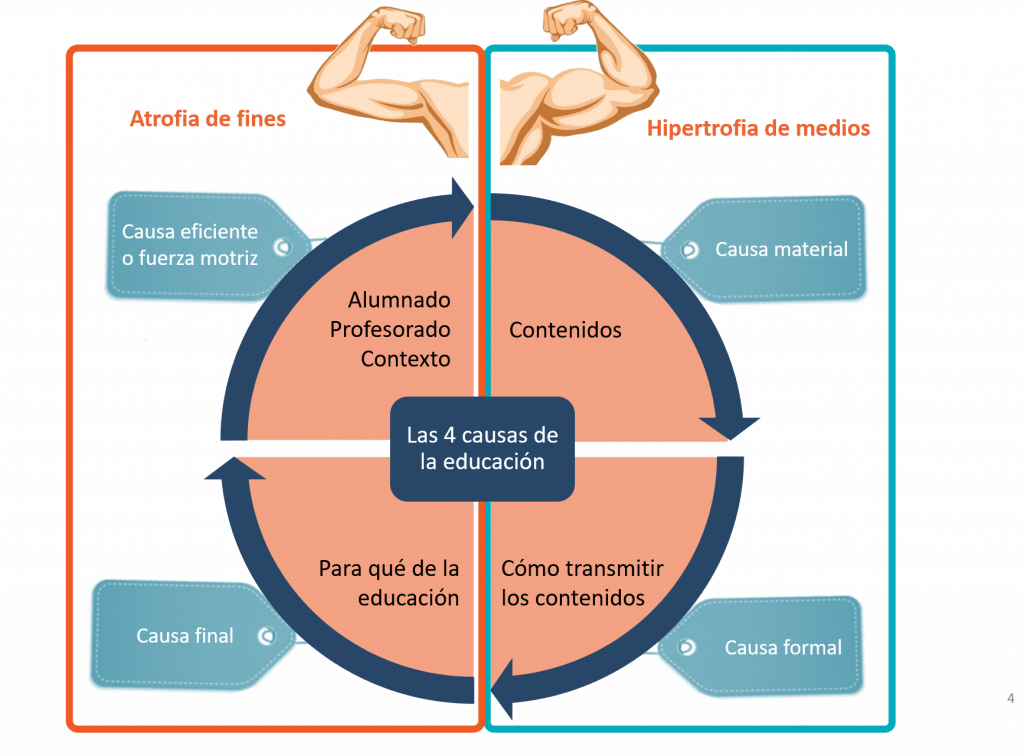

En este sentido, resulta muy interesante el análisis que realiza F. Torralba[1] de las distintas causas que intervienen en el proceso de educar. Para ello parte de las cuatro causas que Aristóteles distinguía en su Metafísica: la causa final, la causa formal, la causa material y la causa eficiente.

- La causa eficiente o fuerza motriz que lleva a cabo la educación no es un sujeto aislado sino un conjunto de agentes: educador, educando y el contexto (histórico-social-cultural) donde se desarrolla este acto.

- La causa material son los contenidos, ideas, valores, formas de vida, experiencias personales y colectivas, vivencias, que transmitimos como educadores a nuestros educandos.

- La causa formal se refiere a cómo transmitir los contenidos. Una mala forma distorsiona gravemente el proceso educativo, por ello es importante plantearse qué estrategias metodológicas debemos utilizar, qué recursos didácticos, cómo entendemos la evaluación.

- La causa final alude al para qué de la educación. El proceso educativo no es neutral, sino que responde a una intencionalidad, apunta hacia un horizonte, lleva impreso un sentido.

En el plano de la acción educativa, existe una gran preocupación por las causas material y formal, pero se detecta un grave olvido de la causa eficiente y, sobre todo, de la causa final.

«Tenemos demasiados medios para unos escasos y raquíticos fines»[2]

¿Dedicamos el suficiente tiempo a reflexionar sobre cómo comprendemos a la persona, sus capacidades, sus dimensiones, su apertura y relación con el entorno, consigo misma, con los otros … con el Otro? ¿Reflexionamos colectivamente sobre el sentido y fin de la acción educativa?

En la vida real de las instituciones educativas, con la urgencia de las situaciones cotidianas que la caracterizan, con su ritmo acelerado, parece no haber espacio para reflexiones metafísicas en torno al ser y deber ser de la educación. Con demasiada frecuencia, la reflexión sobre los fines educativos se queda en un penúltimo plano y se pierde de vista la grandeza y calado de todo el proceso.

Una cuestión tan profunda requiere un debate antropológico previo en torno a la condición humana y su horizonte trascendente. Más que una sola finalidad, la educación persigue un conjunto de fines que constituyen su razón de ser. «El fin del arte de educar es el alcance de un determinado bien, pues como cualquier actividad humana trata de alcanzar un bien para la persona y para la sociedad. La acción educativa tiene una finalidad inscrita y su polo último de referencia es el bien de la persona».[3]

Desde nuestro punto de vista, la finalidad de la educación sería construir personas capaces de transformar el mundo. El ser humano es transición, camino e itinerario hacia lo que está llamado a ser. La persona es un ser dinámico y abierto que está en continua realización. Educar, o lo que es lo mismo, construir una persona, significa desarrollar sus múltiples dimensiones, no solo en el ámbito de lo intelectivo, sino también en el emocional y relacional.

La acción educativa se refiere al futuro del ser humano, un futuro abierto al encuentro. Donde hay educación hay encuentro interpersonal. Solo es posible construir a la persona en un mundo humano, en un mundo armónico. Pero, a la vez, solo es posible transformar el mundo transformando a las personas que viven en él, sus hábitos, sus valores y sus conocimientos.

Las cuatro causas de la educación están íntimamente relacionadas, pero las causas final y eficiente lo están de una manera muy especial. Si la finalidad de la educación es construir personas capaces de transformar el mundo, ello exige un debate previo sobre cuál es el papel del educador, cuál es el rol del educando y cómo nos relacionamos con el contexto, con el ambiente que rodea el acto educativo.

En este sentido, el papa Francisco habla de una escuela en salida. Una escuela que centra su atención en el cuidado del alumnado más vulnerable, la que abre sus puertas a la comunidad y educa para el encuentro y la fraternidad. Una escuela que pasa de ser un templo aislado del saber a convertirse en un auténtico agente de transformación social. Una escuela que se concibe como un espacio abierto a las necesidades sociales y donde todas las instituciones del entorno desarrollan una función educadora.

Una escuela en la que el docente recupera su originaria función, convirtiéndose en orientador, facilitador y estratega del aprendizaje. Una escuela donde se proyecta una renovada mirada hacia el alumnado, reconociendo no solo su protagonismo en su proceso de aprendizaje, sino también, y sobre todo, reconociendo su derecho a contribuir a la mejora de la sociedad. Los niños y las niñas de nuestras aulas no son los ciudadanos del futuro, son ciudadanos del presente capaces de hacer de este mundo un lugar más fraternal y habitable.

Isabel Gómez Villalba

Docente e investigadora en la Universidad San Jorge.

Centrada en la innovación educativa, investigo y diseño experiencias pedagógicas tanto para la integración y desarrollo de habilidades espirituales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como en el estudio y la implementación de proyectos de aprendizaje–servicio.

[1] F. Torralba, Rostro y sentido de la acción educativa, Barcelona, 2001.

[2] Papa Francisco, Laudato Si’, 203.

[3] F. Torralba, Op. Cit. Pág. 32.